2021年秋天,北大荒糧食生產迎來『十八連豐』,預計糧食總產達460億斤以上,比2020年增加30億斤,將累計為國家生產糧食一萬億斤。

2018年9月,習近平總書記在黑龍江考察調研時指出,『北大荒能有今天不容易啊!』『真是居功至偉!』

從人跡罕至的『莽莽荒原』到富饒豐盈的『中國飯碗』,北大荒不斷刷新的增產數字背後,是閃耀精神之光的磅礡偉力——北大荒精神。

70多年來,幾代拓荒人在這裡戰天斗地、百折不撓,用汗水、鮮血和生命征服了莽莽荒原,鑄就了『艱苦奮斗、勇於開拓、顧全大局、無私奉獻』的北大荒精神。

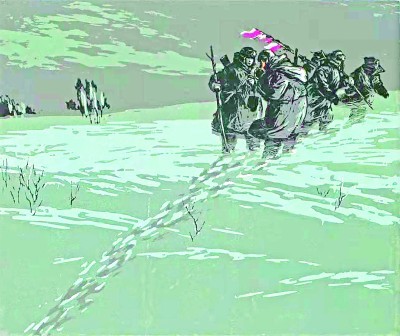

《第一道腳印》(版畫)晁楣

1.艱苦奮斗

『茫茫雪原,烏雲低沈,幾名戰士扛著設備,拄著木棍,艱難行進,身後留下一串串腳印。』在北大荒博物館,一幅題為《第一道腳印》的版畫作品吸引了觀者駐足。

向荒原進軍!北大荒的拓荒史,始於先驅者的第一道腳印。

1947年6月,一輛汽車從哈爾濱向珠河縣第二區(現尚志市一面坡鎮)方向駛去。車上,兩名年輕人——共產黨員李在人和劉岑被任命為松江省營第一農場正、副場長,奉命開荒建場。

臨行前,松江省政府主席馮仲雲交代:『黨中央、毛主席號召在東北建立鞏固的革命根據地,要求在北滿辦一批糧食工廠,主要是總結經驗,培養乾部,示范農民,為將來實現農業機械化作准備。』

6月13日,李在人將寫著農場名字的松木板掛在一座草房前,劉岑開動『火犁』,轟轟隆隆……人跡罕至的千古荒原蹚出『東方第一犁』,北大荒開發建設的序幕就此拉開。

墾荒期間,先後有14萬轉業復員軍人、10萬大中專院校畢業生、20萬內地支邊青年和54萬城市知識青年奔赴北大荒。

1958年4月12日,東方剛放亮,密山火車站廣場人山人海,到處是黃軍裝的身影。這一天,時任農墾部部長的王震專程趕到密山,參加鐵道兵農墾局在密山火車站廣場召開的萬人大會。他在現場發出號召:『永不放下槍,好漢建設北大荒!』翌日,數以萬計的轉業軍人背著行李,領著妻兒,徒步走向沒有路、沒有村落的荒原,大聲唱起:『一顆紅心交給黨,英雄解甲重上戰場……』

當年的北大荒,條件十分艱苦,所到之處荊棘叢生、沼澤連片、野獸出沒。

『冬天,凍傷的手腳像貓咬一樣難受。夏天蚊子、瞎蠓子輪番進攻,咬得實在睡不著,大伙兒乾脆走出窩棚,唱歌跳舞,累了纔回去睡覺。』87歲的共青農場退休職工杜俊起回憶起當年經歷感慨萬千。

沒有房屋,墾荒隊員用泥巴和樹枝搭馬架子;沒有水井,就用泡子水過濾做飯;沒了糧食,就靠牲口飼料、糠皮、樹皮、草根、瓜秧等充飢。

自然條件的惡劣和物質條件的艱苦,並沒有讓拓荒者們退縮,他們用青春、熱血乃至生命,在地圖的空白點上填寫了一個又一個國營農場的名字,創造了人類墾殖史上的奇跡。

艱苦奮斗是中華民族的傳統美德,是中國共產黨人的傳家寶。正是靠著艱苦奮斗,我們黨團結帶領全國各族人民闖出了一條中國特色社會主義改革發展道路,推動中華民族實現從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

隨著時代變遷,艱苦奮斗不再局限於惡劣的自然環境、匱乏的物質資源,而是在順境中不貪圖安逸,在逆境中意志堅定、奮發圖強。2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,我國認真細致落實防疫措施,爭分奪秒復工復產,統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大成果,在世界主要經濟體中率先實現正增長。

偉大事業需要幾代人、十幾代人、幾十代人持續奮斗。

在實現中華民族偉大復興的新征程上,必然會有艱巨繁重的任務,必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪,這就特別需要我們發揚艱苦奮斗精神,付出更為艱巨、更為艱苦的努力。

2.勇於開拓

『中國糧食!中國飯碗!』2018年9月,習近平總書記來到黑龍江農墾建三江管理局調研時,雙手捧起一碗大米,意味深長地說道。

半個多世紀過去了,北大荒發生了滄桑巨變,機械化、信息化、智能化發展成果喜人。

從無到有、從小到大、由弱變強,北大荒每一步都是在開拓創新中前進。『北大荒之所以能夠變身北大倉,是因為在開拓進取的創業過程中敢於解放思想、勤於創新探索,這激發著北大荒人不僅向地球開戰,也向自身挑戰。』黑龍江省委黨校政治和法律教研部副教授陳晨說。

『咱承包農場土地,自己乾,咋樣?』1983年開春的一個晚上,八五八農場職工王木存一家五口人湊在一起合計。前不久,他回河南老家過年,看到那裡轟轟烈烈地搞家庭聯產承包,農民掙了錢,就活了心,這讓他也想搞承包。老伴反對:『兒子還沒娶媳婦呢!賠了咋整?』『兒女們非常支持,當時就定下了!』王木存回憶。

那一年,王木存一下子承包了2200畝土地。年底一算賬,他的家庭農場盈利2.7萬元,是整個生產隊盈利的3倍,被譽為黑龍江墾區『第一朵報春花』。

1984年,中央一號文件指出:『國營農場應繼續進行改革,實行聯產承包責任制,辦好家庭農場。』像挺進荒原一樣,北大荒人開始向改革進軍。1984年到1996年,墾區先後興辦了20多萬個家庭農場,在探索多種經營體制的基礎上,完成農業改革的第一次飛躍。

『堅持以家庭農場為基礎、「大農場統籌小農場」的新型農業統分結合雙層經營體制,推動形成以國有經濟為主導的「四位一體」中國特色現代農業經營體系。經過70多年的發展,北大荒走出了一條中國特色農業現代化發展道路。』北大荒農墾集團有限公司黨委書記、董事長王守聰說。

新時期,面對黨和國家賦予的新使命,北大荒在鞏固提昇糧食產能的前提下,擘畫了更高的發展目標:建設大基地、大企業、大產業,打造現代農業領域航母。

改革,依然是促發展的利器。『目前,我們完成近3萬項行政事項移交,實現了由農墾總局向農墾集團的平穩過渡。』王守聰介紹,2020年,北大荒集團全面完成了集行政體制轉型、國企改革和公司制改制、事業單位改革於一體的農墾體制改革,實現涅槃重生。

2021年前三季度,集團實現營業總收入1102.1億元,同比增長16.1%,利潤總額13.2億元,同比增長123.9%。『北大荒』品牌價值達1439.85億元,成為當之無愧的中國農業第一品牌。

把中國人的飯碗牢牢端在自己手中!黨的十八大以來,我國糧食產能穩步提昇,糧食產量連續7年保持在1.3萬億斤以上,為經濟持續健康平穩發展夯實了基礎,為『十四五』開好局、起好步創造了有利條件。

北大荒早已不單單是一個地標,更是一個精神符號,其勇於開拓、敢闖敢試的精神內涵早已融入中國共產黨人的精神血脈,成為中華民族不斷開拓進取、勇創佳績的精神引領。

北大荒農墾集團秋收作業現場。資料圖片

3.顧全大局

北大荒精神因國家戰略而生,北大荒人始終把保障國家糧食安全和重要農產品有效供給作為己任,服從服務於國家大局。

1960年,北大荒遭受前所未有的嚴重澇災,各農場的糧食已不能自給。當年,墾區職工的口糧標准降到了每人每月7.25公斤,家屬5.5公斤,卻向國家交售了1.8億公斤糧食,完成了3000萬公斤大豆的出口任務。

多年來,為顧全大局,北大荒人未曾猶豫。1991年,穆棱河出現百年未遇的特大洪峰。穆興東堤、西堤必須犧牲一面,保住另一面!東堤外,有6個鄉和一批農場的240萬畝良田,事關15萬人的安危。西堤外,有八五七農場40萬畝豐收在望的良田和2萬人口。權衡之下,抗洪總指揮部忍痛下令:八五七農場職工必須迅速撤離大壩,炸壩分洪!

在北大荒開發建設過程中,這樣的故事不勝枚舉。70多年來,在維護國家糧食安全的征程中,北大荒重任在肩、不辱使命,已成為國家靠得住、調得動、能應對突發事件的『中華大糧倉』和維護國家糧食安全的『壓艙石』。

2003年,非典肆虐,北京糧食告急,北大荒米業48條生產線全線啟動,以每天一個專列的速度支援,及時緩解了首都糧食緊張局面。2008年,汶川地震發生後,一條迅速保障災區糧食供應的指令發往北大荒。48小時後,2460噸、裝滿41節火車車廂的大米,從生產線發往災區。2020年疫情期間,北大荒緊急調運大米5000噸,確保北京市大米價格穩定,又先後緊急調運大米、玉米、豆粕馳援湖北。

如今,在鄉村振興戰略的引領下,北大荒集團積極融入屬地發展,以『雙控一服務』建設大基地,組建北大荒農服集團,為地方提供社會化服務1000多萬畝,集團肥料統供率94.8%、種子統供率91.8%、糧食統營率20.7%,初步形成了輻射帶動周邊、墾地融合、共同富裕的新路徑。

穩住『三農』壓艙石對經濟社會發展至關重要。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事,提出了『確保谷物基本自給、口糧絕對安全』的新糧食安全觀,確立了以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支橕的國家糧食安全戰略,始終堅持走中國特色糧食安全之路。

保障國家糧食安全是一個永恆課題,任何時候這根弦都不能放松。面對不斷反復的新冠肺炎疫情,各地各部門用堅定的使命擔當保障了糧食和重要農副產品穩定供給,為應對各種風險挑戰贏得主動,為保持經濟持續復蘇、社會大局穩定奠定基礎。

4.無私奉獻

在北大荒博物館,一面長達25米的銅牆上,鐫刻了12429個長眠於黑土地的名字。他們來自五湖四海,其中年齡最小的還不到20歲。

佇立牆前,人們不禁追問:是什麼力量把這些人凝聚在這塊黑土地上?又是什麼力量激勵著一代又一代北大荒人『獻了青春獻終身,獻了終身獻子孫』?當了解了這些名字背後的故事,答案不言自明。

『不管邊疆的路程多麼遙遠,也攔不住我們遠征的決心!不管邊疆的風雲多麼寒冷,也吹不冷我們勞動的熱情!』1955年,北京青年楊華率領全國第一支青年志願墾荒隊奔赴北大荒。有人問他,為什麼要去?他回答:『黨的需要,就是我的志願。』

杭州姑娘孫文珍1969年來到八五二農場五分場,作為方圓十裡唯一的助產士,不管路有多遠,她都第一時間趕去醫治,因過度勞累三次流產。身患癌癥後,孫文珍在彌留之際從杭州寄回最後一筆黨費,唯一的要求是:骨灰送回北大荒。

『第一眼看到了你,愛的熱流就湧出心底……啊,北大荒,我的北大荒,我把一切都獻給了你……』一首《北大荒人的歌》,唱出北大荒人無私奉獻的心聲。

穿越時空,精神的力量感召著後人。『只要國家需要,我們就一定要乾好。』國家最高科學技術獎獲得者劉永坦院士帶領科研團隊40年堅持自主研發新體制雷達,為國家海疆築起一道『海防長城』。國家需要,成為越來越多科研工作者的使命擔當。

2021年6月,中國石油大學(北京)克拉瑪依校區118名畢業生選擇留在新疆基層工作。『到祖國需要的地方去』,成為越來越多青年學子的選擇。

包括北大荒精神在內,我們黨在百年奮斗路上形成的一系列偉大精神,無不詮釋著無私奉獻的精神內核。不論是當年的墾荒者還是黃大年、羅陽、廖俊波等一大批英雄模范,都用自己的實際行動展現著對國家和人民的無私奉獻。

『北大荒精神是英勇頑強的北大荒人用生命和熱血寫就的不朽史詩,體現了中國共產黨人「為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興」的初心和使命。今後,仍要不忘初心,讓不計得失、勇於犧牲的精神薪火相傳。』黑龍江八一農墾大學馬克思主義學院院長陳彥彥說。

初冬的北大荒,積雪覆蓋了肥沃的黑土地,正在為來年的豐收積蓄能量。黑土地上創造出來的北大荒精神永不褪色、歷久彌新,正激勵著全國人民在中華民族偉大復興的道路上昂首闊步、奮勇前行。