據極光新聞報道 在這次『雙減』落地見效的采訪中,我是帶著一種想去『印證』的期許開始的。『雙減』政策落地已整整一個學期了,教學課程是不是更多樣了?課後作業的布置是不是更加有趣了?孩子們是不是感受到學習的樂趣了?所有這些問題,都需要我去一一揭開謎底。

但隨著調查采訪不斷深入,我突然發現,『雙減』政策落地後帶來的變化遠遠要比我想『印證』的多得多。

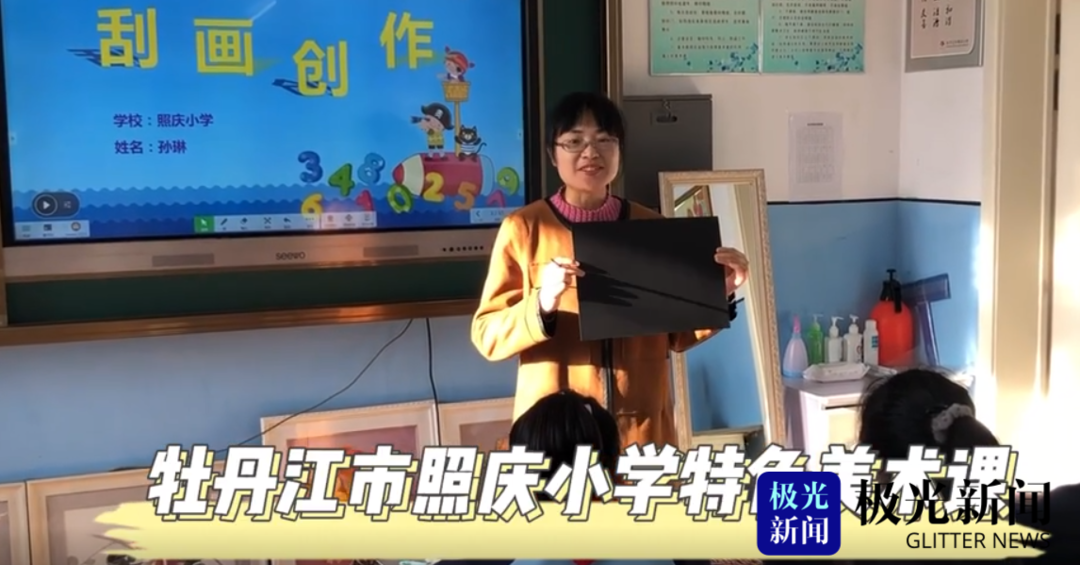

首先,『雙減』的受益者除了孩子和家長之外,還有老師,尤其是那些城市學校裡以前所謂的『小科』老師,像音樂、美術、體育等。雖然他們中許多人有著很高的專業素養和學歷,但在『雙減』落地前,他們每學期分配到的課時並不多,有時僅有的課時也會被『主科』老師佔用,課程內容也有些缺乏創新性。而『雙減』之後,『小科』老師則有了更多施展自己纔華和特長的機會。

其次,學校管理者也是『雙減』的受益者。對於他們來說,教師的考核更加多元化,不用只盯著學生的分數和成績來驗收教師的教學成果。而且,教師們也更能發揮自身特長,人盡其纔,學校整體的管理成本大大下降,而教學效率和質量則在不斷提昇。

然而,當我來到城鄉結合部和農村的小學校采訪時,發現自己想要『印證』的問題又有了變化。在農村,『雙減』政策落地之前,客觀上孩子們無論是課內作業或是課後輔導壓力相對較輕,那麼,『雙減』政策對於農村教育的影響在哪兒呢?

我所采訪的牡丹江市華林鎮中心校,位於牡丹江市區東北15公裡處,覆蓋2個社區和6個自然村。學校六個年級現有教學班9個,教師48人,學生201人,平均每個年級不到2個班級,孩子們平時的學習壓力並不大。

而對於這48名紮根在農村幾十年的基層教育工作者來說,借助『雙減』這一契機,他們更注重『增效』。除了文化課之外,老師們會想盡一切辦法,開闢更多樣的音樂、體育、美術特色課程,來開拓孩子們的視野。

在特色課上,孩子們制作的手工作品雖然帶著些許粗糙,但他們專注的眼神,他們清澈質朴的歌喉,他們親近大自然時爽朗的笑聲,絕不輸給任何同齡人。

『雙減』的報道,對於我來說,似乎暫時可以告一段落了。而『雙減』、『雙增』全面提高孩子們綜合素質的大幕卻剛剛拉開。我認為,最終實現城鄉教育優質均衡發展,讓城鄉的孩子們在同一片藍天下,健康快樂地成長,也許纔是『雙減』的目的所在。

記者:張亮陸俜

編輯:張宇

策劃:包海多聶欣

審核:柳博

統籌:彭艷玲李佰億

監制:段君凱