『為什麼我們的學校總是培養不出傑出人纔?』這是著名的『錢學森之問』。

作為一所工科『尖端』強校,哈爾濱工業大學扭住『培養傑出人纔』這個著力點,邁出了探索構建拔尖人纔培養體系的一步。從去年9月以來,哈工大設立的一批由院士領銜或擔任班主任的特色班,成為站位高、起點高、特色鮮明的人纔培養載體。

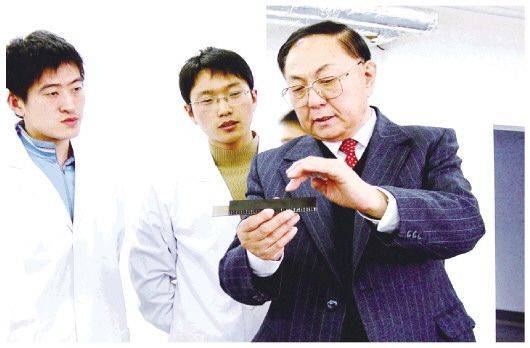

▲中國工程院院士、哈爾濱工業大學教授杜善義(右)為學生講解復合材料。新華社資料片

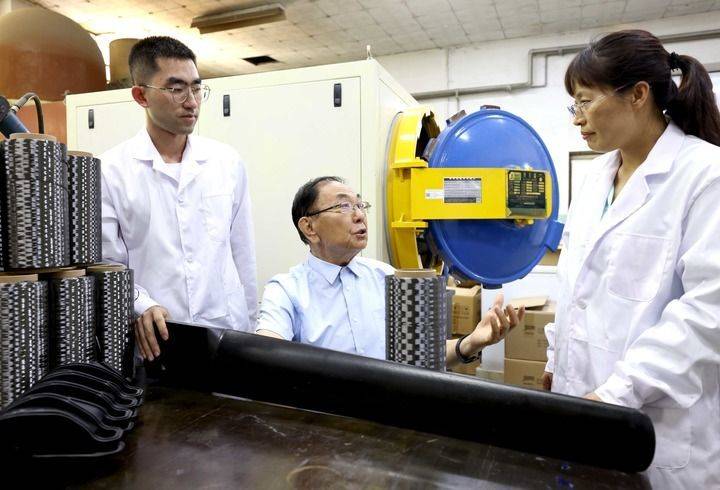

永坦班由2018年度國家最高科學技術獎獲得者、兩院院士劉永坦當班主任;善義班由力學和復合材料領域著名專家、中國工程院院士杜善義擔任指導委員會主任,哈工大校長、中國科學院院士韓傑纔擔任班主任;小衛星班由哈工大副校長、中國工程院院士曹喜濱當班主任;智能機器人班由哈工大副校長、中國工程院院士劉宏當班主任。

兩年來,4個院士班已經招收『00後』本科生175名。盡管研究領域不同,院士班有一個共同目的,就是培養具有國際視野、家國情懷、創新思維、攻堅能力的未來領軍人纔。

『高校要以培養為黨和人民作出傑出貢獻的傑出人纔為己任。』哈工大黨委書記熊四皜說,院士班是推動高等教育內涵式發展、推動深化人纔培養改革的全新探索,我們要為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻智慧與力量。

▲中國工程院院士、力學和復合材料專家杜善義教授(中)和北航李敏教授(右)等在北京航天航空大學聚合物基復合材料實驗室就碳纖維有關問題進行交流。(6月10日拍攝)新華社資料片

『我們就是來追星的』

『我就是來追星的,追的就是坦先生這樣的星!』18歲的高若瑜是個河北姑娘,今年高考後從家鄉石家莊來到哈爾濱求學,最大的願望就是成為坦先生的學生。

坦先生就是哈爾濱工業大學教授劉永坦。從20世紀80年代起,他堅持自主研發新體制雷達,帶領團隊打破國外技術壟斷,讓我國海域監控面積從不足20%到全覆蓋。以他名字命名的永坦班,定位是面向未來新體制雷達智能感知探測、新一代移動通信網絡等領域,為國家培養和輸送電子信息領域的領軍人纔。

今年9月,永坦班迎來第一批27名『00後』新生。10月23日,85歲高齡的劉永坦院士和同學們開啟了一場關於理想的對話。

從科學研究到學習方法,從職業選擇到發展方向,同學們問題不斷,白發蒼蒼的坦先生坐在中間逐一回答。他還應同學們的要求把自己獲得的『時代楷模』獎章和國家最高科學技術獎獎章帶到了現場,滿足孩子們摸一摸獎章的願望。原定一個小時的班會延長到兩個小時。

『原本以為離自己很遙遠的大師就站在眼前!』同學們爭相與大師合影。

『我從小就崇拜科學家,希望將來我也能成為對國家發展有用的人』『坦先生的愛國情懷深深感染了我,我要像坦先生一樣,讓生命廣博而雄厚』……成為像坦先生一樣的人,是永坦班的共同心願。

『我們是幸運的,也很有壓力,』高若瑜說,『我們不能辜負坦先生的期望。』

坦先生『一生一事』『從0到1』為祖國海防裝上『千裡眼』的奮斗故事,永坦班每個學生都銘記在心;在善義班,『一門三院士』的佳話是同學們驕傲的談資;在智能機器人班,蔡鶴皋院士拒絕在海外發展毅然回國的故事,被學生們搬上了舞臺;在小衛星班,追隨學長學姐們的腳步,同學們逐夢星辰大海,爭做『夜空中最亮的星』。

11月23日的班會上,智能機器人班班主任劉宏院士的分享給學生留下了深刻印象。『實驗室是劉老師最喜歡的地方,上學時他在實驗室做科研的時間比在寢室都要長。』2021級智能機器人班學生王雲飛說,『劉老師把科研當成一種樂趣,是我們學習的楷模。』

『榜樣的力量是生動的、具體的、可感的,孩子們在學校度過的每一天都是充實的、豐富的、堅定的。』哈工大副校長沈毅說。

談起入學後的感受,院士班的很多同學感慨『遠超自己的預期』。從起初的方向迷茫到人生目標逐漸清晰,從懵懵懂懂到對自己的認知不斷加深,他們稱自己『站在巨人的肩膀上,攀登更高峰』。

▲2019年7月,杜善義接受新華社記者采訪。新華社記者楊思琪攝

『教給學生最核心的』

『大師的成長經歷中有共同的規律,我們要做的就是把他們的經驗提煉出來,形成一種可行的培養路徑,用最恰當的方式教給學生們,幫助他們少走彎路,盡快成長。』沈毅說。

哈工大是航天人纔的搖籃,小衛星班的核心課程就以『航天+』為主線,瞄准培養航天領軍人纔。『我們培養的是具有創新探索、思辨協作、動手實踐、系統思維、工程領軍能力的知識復合型人纔,能夠對未來飛行器進行總體技術設計。』小衛星班班主任曹喜濱說。

翻看小衛星班的培養方案,大一學年主要以數理及計算機編程基礎為主;大二學年開設機械、電子、力學等專業基礎課程;從大三學年到研究生階段,采用貫通式培養,依托紫丁香學生衛星創新工場,以國家重大工程需求為牽引,科教融合,提昇學生思辨、實踐、創新及協作能力。

小衛星班打破了傳統學院和專業的界限,學生可以根據自己的愛好和特長,在航天專業及全校任意專業中選擇一個主修、一個輔修,總學分從原來的179.5學分縮減至160學分。而善義班的學分也從160學分減少到145.5學分。

『學分少了,並不意味著學的知識少了,而是通過課程重構,讓課程精簡、節奏緊湊,學生把更多時間和精力用在鍛煉思維和實踐能力上。』沈毅說,拔尖人纔的培養不是課程及學分的堆砌,也不是研究生階段知識的提前學習,而是要把以往課程體系中陳舊的環節、重復的知識減掉,把每門課最核心的內容教給學生。

永坦班大一學年開設了『電子信息前沿專題講座』和『智能感知系統創新實踐入門』系列課程,讓同學們了解相關領域前沿知識,踏出系統思維和實踐能力訓練的第一步;智能機器人班推出了空間機器人、仿生機器人、微納機器人、醫療機器人等創新課程,促進人工智能、大數據、雲計算、5G等多學科交叉融合;善義班設置的『力學與航天前沿講座』貫穿本科四年,通過60場專家學術前沿報告來開拓學生科研視野。

對傳統教學體制改革給教師帶來巨大挑戰。讓教師改變傳統的灌輸教育和知識教育,注重實踐環節及能力培養,這是『教學大改革』。

『重新理解課程核心是什麼,基本構成是什麼,設計思想是什麼……院士班按培養目標重新規劃培養方案,這也是未來教育改革的一次試水,這些成功經驗我們將在其他專業推廣。』沈毅說。

『學分上的減負,實際上是老師的增負。』小衛星班理論力學課程教師孫兆偉說,『為了激發學生興趣,我從實際科研項目中尋找和提煉科學難題,形成教學內容,通過剖析實際項目案例,在幫助學生們掌握知識的同時,潛移默化提昇他們解決問題的能力。』

▲杜善義指導學生。(資料照片)

『實踐是最大的增量』

『我們從未來需要什麼樣的人、需要具備什麼樣的能力出發,倒逼現有教育教學改革。』沈毅說,院士班堅持問題導向,增強學科交叉融合,注重團隊協作。

智能機器人班由著名機器人專家蔡鶴皋院士、鄧宗全院士領銜,由高水平教師團隊『一對一』指導這些本科學生,並聘請國際知名教授、知名機器人公司專家擔任兼職教授。

『入學一年多,我對機器人的感情已經從「喜歡」進階為「熱愛」。』智能機器人班2020級學生左佳慧非常激動。作為一名本科生,有機會參與指導老師的課題讓她找到了綻放自己的舞臺。

在大一下學期,左佳慧通過『畫法幾何與工程制圖』『機械工程制圖』等課程,認識了基本工程器件,並能獨立設計一些機械結構應用。她的大二學年年度創新創業項目是『研制一種面向復雜作業環境的管道檢測機器人』,這屬於機器人技術與系統國家重點實驗室教授樊繼壯課題的一部分。

『首先學習設計機械結構,再進行建模、3D打印零件、組裝、電控調試,最終做出實體機器人。』左佳慧說,不僅和老師討論、優化方案,也和隊友通力合作,在項目實踐中感受哈工大團隊精神的傳承。

『對於哈工大而言,理論實踐結合是優勢,基礎雄厚是優勢,大團隊作戰是優勢,我們要把這些好傳統全都教給學生。』2020級智能機器人班執行班主任、機電學院教授朱延河介紹,低年級學生優先進入競技機器人隊、格斗機器人隊、大學生機械創新創業基地,高年級學生則進入宇航空間機構及控制創新團隊、空間機器人團隊、人機協作型共融機器人團隊,直接參與重大項目,設計開發高端智能機器人。

『就怕學生沒想法,有想法一定有施展的機會。』首屆善義班執行班主任、航天學院教授解維華說,除了善義教育基金的支持,班級每位指導教師都會拿出一部分科研經費,幫助學生實現夢想。

『以前的課程多是學完理論再實踐,現在是邊學邊實踐』『能力培養重於知識傳授』『讓學生在實踐中找短板,在對照中主動學』『通過項目牽引,激發學生的內生動力』……在院士班,這些已經成為共識。

『教學改革背後是教育評價體系的改革。』曹喜濱說,學生評價除了課程學習,還有項目實踐,這意味著評價方式更加全面、多元。以小衛星班為例,大二年級34名學生,分成7組,課程考試采用團隊答辯及競賽形式進行。

2021級永坦班班主任助理、電信學院教授李楊說,這些理工科學生完全不是學而不思的『書呆子』。他們思維活躍,對科研充滿向往,敢於質疑、嘗試和探索,積極參加各類學校活動並斬獲佳績,在各個領域散發著自信、活力和銳氣。

拔尖人纔的培養不同於通識教育,院士班更加注重『興趣驅動+個性化培養』。比如,在小衛星班,喜歡編程的學生可以去搞軟件開發,熱衷基礎研究、前沿理論的學生可以向著科學家的方向發展,而領軍能力強、綜合素質高的可以瞄著航天總師成長。

院士班實行本碩博貫通制,為學生成長創造了廣闊空間。『以往為了學習成績提高一分,浪費了很多時間和精力,非常「內卷」,現在同學們在注重打牢基礎的同時,可以有更多時間自主探索,做自己真正感興趣的事情。』小衛星班學生劉再華說。

『愛國是不變的底色』

無論走多遠都不能忘記為什麼出發。

『國家的需要就是我們的責任和最強大的動力』『同學們要志存高遠,為國分懮、為國解難、為國盡責』……劉永坦院士朴實的話語,被同學們記在本子上,更記在心裡。他們中有不少人成了學校『衛國鎮海』見學點的講解員,在為參觀者講解坦先生事跡的過程中,傳承著老一輩哈工大『八百壯士』愛國奮斗的紅色基因。

『善義,厚植肩負中華民族偉大復興使命之大善,激發擔當自主創新追求卓越責任之大義。善義代表的並不是我的名字,而是大善和大義,是你們每一個人要擁有的。』9月15日,杜善義院士在首屆善義班招生宣講時這樣說。

『聽了老先生的話,我決心報考善義班。』2021級善義班學生施昊辰說,杜院士在國外發現了復合材料,回國後開創了『力學+復合材料』的新研究領域,最終成為力學和復合材料界泰斗級人物。『他堅定了我對航天和宇宙的憧憬,激勵我努力成為有民族使命的人纔。』

站在開啟第二個百年征程的新起點,『規格嚴格,功夫到家』八字校訓已經融入哈工大人的血液,成為一種獨特的氣質和品格。『規格』代表著格局,決定了一個人能走多遠,『功夫』意味著夢想和目標不是輕輕松松就能實現的,必須下一番苦功夫、實功夫、硬功夫。

『你們這代人肩負著強國使命,是實現中華民族偉大復興的主力軍,未來要代表中國到世界舞臺中央去展示風采。』面對院士班學生,校長韓傑纔這樣說。

今年暑假,小衛星班的同學在『哈工大精神實考』中追尋紅色傳承。有的到中國航天科技集團各院所實地參觀制造車間、先進實驗室,感受『國之重器』的飛速發展,有的對傑出校友進行了訪談,有的在酒泉衛星發射中心現場觀看神舟十二號載人飛船發射。

『領略中國航天事業發展的輝煌歷程,感悟航天報國的精神內涵,我們心中的吶喊更加清晰可見,腳下的步伐更加堅定。』2020級小衛星班學生勾敬文說,『未來,相信我們每個人都可以成為太空中閃亮的星。』