《青山不墨》裡的永恆

——回憶電視劇中幾位人物的原型

王宏波

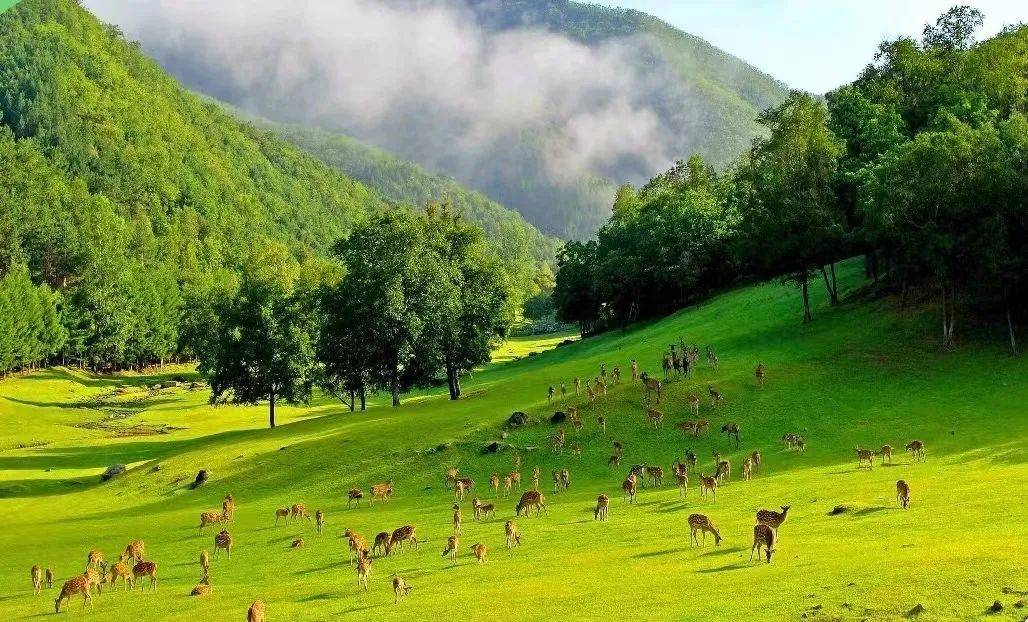

《青山不墨》以巍峨群山、浩瀚森林的磅礡氣魄,滿腔的澎湃激情和巨大的歷史縱深感,展現了新中國林業戰線廣大職工群眾在中國共產黨的領導下,在不同歷史階段為支援國家建設、改革開放、生態保護、轉型發展所做出的傑出貢獻。

我的情感已經深深地和劇中的那些人物交融在一起,仿佛自己也置身在那『大煙炮,神鬼呲牙的風卷毛 』『臘月雪,老爺們活的三九鬧』的小興安嶺深處,我仿佛看到馬永祥、鄭毅、華青等劇中人物的生活原型,正在從那林海雪原、正在從那蒼翠山岡向我走來……

我的思緒一下回到了與他們相識相處的時光,回到了他們心心念念的森林裡的家。

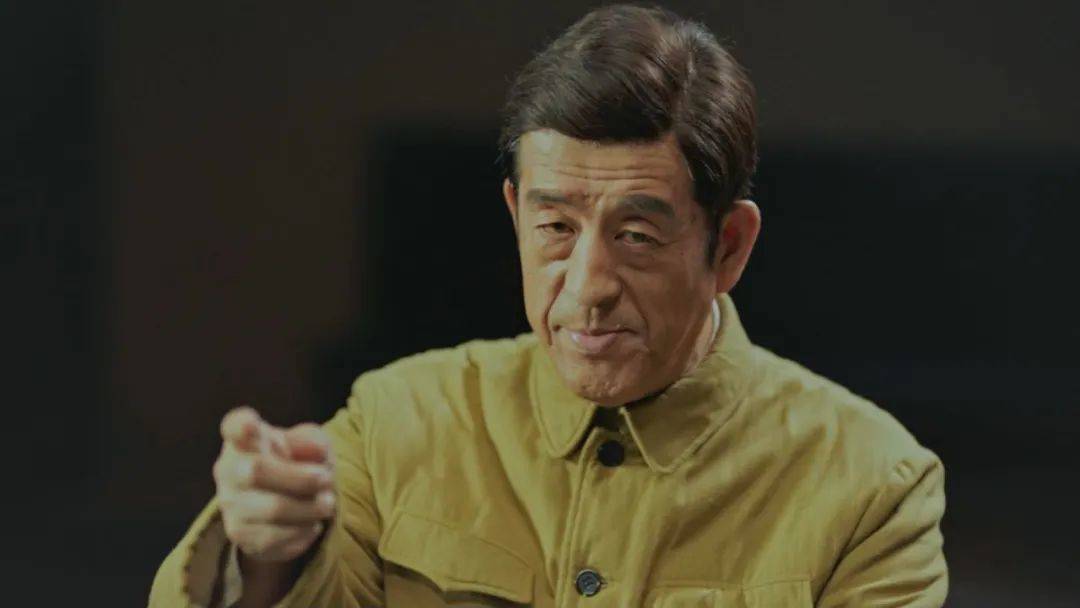

馬永祥在我眼前漸漸幻化為中國工人階級的優秀代表,全國著名的勞動模范、林業老英雄馬永順。

馬永順是天津寶坻人,1933年一路『逃荒』來到東北,在被稱作『綠色監獄』的小興安嶺林區,受盡日寇和封建把頭的欺詐壓迫,1945年8月,隨著中華民族從日本帝國主義鐵蹄下的解放,大森林回到了人民的手中。馬永順和許多林業工人一樣,翻身作主,揚眉吐氣,成了新中國的第一代林業工人。

當時,中國共產黨正領導人民同國民黨反動派展開了決定中國兩種前途、兩種命運的人民解放戰爭。前線炮聲隆隆,硝煙彌漫。而在小興安嶺的林海深處卻是熱火朝天。『一切為了前線!』他向東北林區伐木工人提出倡議書:戰爭打到哪裡,木材就支援到哪裡!並向其他工友挑戰:在一個采伐期,自己要伐木1000立方米。他靠彎把子鋸一人完成6個人的工作量,並創造了日產22.5立方米木材的奇跡,成為全國林區手工伐木產量之最。以後,他結合木材采伐遇到的實際問題,創作了『安全伐木法』『四季銼鋸法』『流水作業法』『降低伐根法』等,曾多次被評為黑龍江省、東北林區特等勞動模范和全國勞動模范,毛澤東親自向他頒授了一枚金質獎章,他先後14次受到毛澤東、周恩來等老一輩革命家的接見。

我第一次見到這位赫赫聲名的老人,是在1990年的初秋。那時我在黑龍江森林工業總局辦公室工作。

黑龍江森林工業總局為了向國務院、林業部匯報森工林區已初露端倪的森林資源危機、企業經濟危困,即被人們簡稱為『兩危』的問題,在組織詳細的文字匯報中既要有『兩危』的現實,又要有自強不息的精神,領導提出要編制一部電視專題片,以便更加生動直觀地介紹。我在完成腳本的創作後,便和總局宣傳部的李瑞峰扛著攝像設備,坐火車來到當時全國林業系統最早陷入『兩危』之一的『大老窮』的鐵力林業局,拍攝馬永順在離休後,主動義務植樹向大山『還債』的事跡。

那天,剛剛下過一夜的秋雨,早晨卻是霞光漫天。我們見到了馬永順,他身軀高大,肩膀雄闊,方臉濃眉,一雙眼睛炯炯有神,他伸出蒲扇般的大手,熱情地和我們握手,在一瞬間我感覺到他手上那木銼一般粗糲的老繭。他喊慣了『順山倒』的嗓子聲音特別洪亮,說:『小王、小李,走!咱們上山去!』

他坐在那兒是一道嶺,站起來是一座山,我這180的個頭在他的面前都得仰視他。

我們坐車在山間砂石公路上走了一段時間,來到他以前工作的二股營林所的一處山腳下,從車上卸下一捆捆的樹苗和鍬鎬等工具,他從身上背的挎包裡掏出繩子,嗖嗖地把工具捆在一起,嘩的一聲扛到肩上,又要哈腰拎樹苗……這怎麼可以?瑞峰一手扛著機器,一手拎起兩捆樹苗,我爭著把他肩上的工具扛到自己肩上,一手拎著一大塑料桶水,他兩手像抓小雞似的拎著五六捆樹苗,噌噌地走在前面。雨後的山坡沒走幾步,我倆已是步履艱難了,再一抬頭看他已到了半山腰……

他揮鍬挖坑,遇到有石礫的地在用鎬刨,把樹苗栽倒坑裡,填上土再用腳踏實,邊嘴裡念念有詞地念叨:『刨大坑,栽當中,培好土,踩實成』口訣。瑞峰錄像,我就和馬永順一同挖坑、栽樹……太陽昇上了中天,山坡上已是一片新綠。他停下手上活兒,直起腰身解下系在脖子的白毛巾,邊擦著頭上臉上的汗水,邊說:『小王、小李,都過來歇歇手。』他坐在一塊石頭上,從那個挎包裡拿出一個大海碗,從塑料桶倒出伏流伏流的一碗,一仰脖咕咕咚咚地喝了,一抹嘴,又倒出一碗,遞給我,說:『喝一碗,涼快涼快!』我也是真熱得嗓子裡直冒白煙,就雙手接過急切地往嘴裡送,?!這哪裡是清水,這不是酒頭嗎?他正笑瞇瞇地望著我。我一飲而盡,哈哈,在五髒六腑即可燃起一條火線。幸虧,那時我和瑞峰都是喝酒的戰士,無所畏懼。那天,我們在山上就每人喝了兩碗,在中午吃飯時又喝了一碗……

那天,我和76歲的馬老成了忘年交。

1994年,馬永順在他80歲生日前,算了一筆賬:自己一生砍伐了36500棵樹,這是『欠』大山的『債』,這些年已經『還』了35000棵樹,還差1500棵沒栽上,他原打算用兩三年時間把『債』還完。但子女們怕他累壞了,紛紛表示,今年造林全家齊上山,一次性幫他把『債』還清。那天,馬永順和全家15口人來到離林業局二十多公裡遠的一個荒山坡,奮戰一天,栽下1500棵樹苗,實現了他向大山還『債』的夙願……

我到《黑龍江林業》任職後,第一次采訪就是冒著凜冽的寒風,采訪我尊敬的馬永順老人。以後又數次采訪或隨同領導看望他,寫出了通訊、特寫、專訪在《黑龍江林業報》《工人日報》《退休生活》等報刊發表,後來又和其他同志合作在《黑龍江日報》發表的通訊《馬永順:無愧於大森林》,分別獲得全國黨報好新聞一等獎和第五屆『中國新聞獎』二等獎。1997年10月,哈爾濱電視臺記者鄭明說:『馬老來了,住在你們黑龍江林業醫院,懷疑肺部有問題。』我們趕到醫院,在病房看到的馬老仍是一身英雄豪氣,仍是聲音洪亮地說:『我的身體我知道,我啥事兒都沒有!』果然,幾天後檢查結果肺部的陰影只是一個過去的病灶。我們在他出院那天陪他在飯店喝了一頓大酒,讓他過過在住院期間不讓喝酒的癮。

2000年2月10日,87歲的馬永順走了,把自己的生命化作了小興安嶺綠波翻湧的萬頃林海。

此時,我看著劇中的馬永祥,我的耳畔又回響起馬永順對我說的話:『現在,我老了,可我照樣可以上山造林,給小興安嶺多留下幾片青山,給子孫後代多留下幾棵大樹。』

劇中林海市林管局局長鄭毅深愛大山大森林,是一身正氣兩袖清風,密切聯系群眾,『不唯上,不唯書,只唯實』的領導乾部,在他的身上,我看到了在黑龍江林業大發展時期那位不計個人功名,把自己的一切甚至生命奉獻給林業事業的張子良。

少年時代,我就經常聽父輩講起林業戰線的這位老領導。

1905年,張子良出生在陝西省清澗縣的無定河邊一個窮苦的農家。1934年,他參加了劉志丹領導的工農紅軍,加入了清澗縣蘇維埃革命委員會,並擔任了經濟委員的職務。1935年5月,國民黨軍隊對陝北根據地進行第二次圍攻,他把蘇維埃政府的財政賬本和打土豪收繳的金銀細軟仔細地包好,藏在一個山洞裡。在敵人的大搜捕中身陷牢門,對他嚴刑拷打,可他就是寧死不招,後被釋放。他不顧身上傷口的疼痛,翻山越嶺來到延安,投入了黨的懷抱,開始了新的征程。1936年7月,他加入了中國共產黨。抗日戰爭時期,他擔任了中共中央黨校供給科科長、中共中央辦公廳總務處副處長、供給處處長,負責毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來等領導同志的生活和中央機關事務性的管理。

1938年10月,美國著名的新聞記者埃德加·斯諾衝破國民黨的重重封鎖來到延安,采訪了毛澤東、朱德等一大批中國共產黨人,後來他寫出了著名的報告文學《西行漫記》,第一次向世界報道了中國西北這塊紅色的革命聖地。那天周恩來、董必武向斯諾介紹陝甘寧邊區的情況。中間,董必武出來對張子良說:『子良,你准備一下,中午我們要招待斯諾先生。』『都整點啥?』張子良問。『有啥吃啥,越快越好。』董必武說。當時,延安的經濟十分困難。怎麼辦?他知道斯諾這次來延安和陝北邊區采訪的重大意義,更覺自己肩頭責任的重大。他回到辦公室翻遍了抽匣也找不到幾個錢。這時已近中午,他心急火燎。突然,他想起自己還有一條新發的褲子。他翻出這條褲子,跑到附近村子一農戶家,說明了情況。那位老大爺到地裡拔來蘿卜、摘來了青椒等青菜,那位老大娘拿出了准備為兒媳婦生孩子用的60個雞蛋。他臨走要留下這條褲子時,二位老人怎麼也不收,說:『你們是為俺們窮人乾事兒的啊,俺們認可!』他強給二老留下這條褲子,抱著這些東西一溜小跑回到了中共中央黨校。

中午,周恩來、董必武陪著斯諾來到餐廳,看到桌上色香味俱全的四個素菜時,臉上露出了滿意的笑容。斯諾驚訝地說:『在這麼困難的環境裡,竟有這麼豐盛的午餐。』

1944年,在抗日戰爭勝利前夕,黨中央為決定於1945年在延安召開中國共產黨第七次全國代表大會。但當時延安沒有能容下近八百人的會場。中央決定建設中央禮堂和供代表住宿的房捨。張子良接受了這個任務,他向毛主席保證:『我一定保質保量完成黨交給的任務!』從選地址、圖紙設計到購料、組建施工隊伍他都是親自過問。特別是在楊家嶺中央禮堂施工開始後,他住在工地上,廢寢忘食地和工程技術人員、施工隊伍一同摸爬滾打……1944年,他被評為中央機關群英代表大會特等模范,獲得了毛澤東親自簽發的獎狀。

1948年11月初,黨為加強對林業工作的領導,派已擔任牡丹江金礦局局長的張子良來林業戰線工作。

從此,他一頭鑽進小興安嶺的茫茫林海,在調查研究中,總結了職工群眾在生產中創造的經驗,主持制定了森工、制材、木材綜合利用等一系列操作規程、管理條例,提高了勞動生產率,解決了東北解放初期林業生產缺設備、缺技術力量、缺管理經驗的三大難題,為東北和內蒙古林業的發展提供了可以借鑒的經驗,被當時的蘇聯專家稱為『中國的林業專家』。

1954年秋,張子良調任國家林業部木材生材局局長;1956年8月,任林業部部長助理;1958年,他經多次申請重又回到東北林區工作,擔任了帶嶺林業實驗局黨委書記等職。在這段時間,他致力於森林更新、森林經營,提出了『加速人工培育森林乃是客觀形勢的要求』的經營方針。

1992年,我的家搬到黑龍江省森林工業總局的後院、哈爾濱市南崗區第二方圓裡。在我住的單元三樓住著一對老夫妻,他倆滿頭白發,步履蹣跚,在樓道或院子裡的每次見面,他倆都笑呵呵地主動打招呼。後經別人介紹纔知道:他倆是張子良的兒子、兒媳張洲林夫婦。

我懷著對張子良的敬仰之情,多次采訪了這對老夫妻。

在他們斷斷續續的講述中知道,1962年6月,張子良病倒在伊春林區的大山裡。

在經過一段時間的治療,張子良終於掙脫了死神。一天,他對張洲林說:『你攙我到苗圃看看,我心裡放心不下!』

張洲林攙扶著父親來到苗圃。當他看到那些苗子長得綠油油的樣子,在病床上懸著多日的心終於放下了,臉上露出了欣慰的笑容。

這時,太陽已經偏西了。張子良仍坐在苗圃的土埂上。張洲林說:『爸爸,我們回吧?』

他看了看兒子,說:『你再陪我上山看看造林地塊!』

張洲林看到爸爸一臉的疲倦,就勸他早些回醫院休息。

『這兒育的是苗,山上種的是樹。』張子良說著艱難地站起身,拄起拐棍兒就要走。

張洲林沒有辦法,只好攙扶起爸爸趔趔趄趄地爬上南面的山坡。張子良蹲下身子,看到嫩綠的樹苗,高興地對兒子說:『它們長大了,我們的國家就不會缺少大森林了!』

1972年,張子良在那個嚴寒尚未退去的春天,離開了他把當做自己生命一樣熱愛的黑龍江的大森林和新中國的林業事業。

我看到劇中鄭毅們,我的眼前就矗立起一位共產黨員的高大形象,感受到一種崇高思想的感染。

青春、清純的東北林學院林學系畢業生的華青人物形象,應該是對現實生活原型最具有裂變性的演繹,除高揚原型人物的思想旗幟外,根據劇情的需要變男為女,塑造了一個紮根小興安嶺山溝裡埋頭林業科研女技術員的藝術形象。

我想到現實生活中那位1970年從東北林學院采運系畢業,來到雙豐林業局茂林林場擔任技術員的孫海軍。

本世紀初年的一個春天,黑龍江省委、省政府在哈爾濱和平?會堂舉辦孫海軍事跡報告會,他介紹了自己把青春年華貢獻給了最壯麗的綠色事業——小興安嶺的大森林。

三十年來,他帶領職工營造人工林11萬畝,植樹2000多萬棵,成活率達到96%以上,成幼林撫育合格率達到97%以上,采伐跡地更新率達到100%,創造了高寒地區育林的奇跡。有人為他算了一筆賬:他植的樹如以兩米遠的株距單行排列,可繞地球一周;按照陸續間伐到主伐期的皆伐計算:累計可產木材14,938萬立方米,其社會和生態效益更是無法估量……

報告會結束時,我在會場接受了黑龍江電視臺記者的采訪,表達了對這位全國勞動模范、黑龍江省優秀共產黨員的由衷敬意。

我來到雙豐林業局,在山上的工棚裡采訪了孫海軍。他剛毅的臉上被山風雕刻出深深的皺紋,一雙大手也滿是厚厚的老繭。他在介紹情況時突然停下不語,我抬頭看他緊皺雙眉,一手拄著心口窩,一會兒豆大的汗珠子從他頭發間滾落下來……原來由於常年在山上作業和生活的不規律,他患上嚴重的胃病和風濕病。後來,林場的同志告訴我,他的胃病發作有時疼得直不起腰,全身冒冷汗。風濕病如果犯了更是痛苦難忍。一次,他上山踏察林地犯病了,疼得他兩腿邁不開步,就拄著棍子挪著走,後來他實在是走不動了,病倒在大山裡的一個窩棚裡。

他大山大森林不僅有朴素的感情,更有尊重科學的精神。他不斷探索營林規律,歸納總結出『戶為基礎,二級管理,三次驗收,互相制約,效益掛鉤,全面承包』為主要內容的營林管理辦法,調動了職工造林的積極性。同時,他發明了『整地留樹法』『落葉補勻法』等一整套『孫海軍造林法』。他還根據當地的植被特點,改造了植樹工具,將以往使用的銳角鎬頭改成直角鎬頭,用起來既省時又省力,提高了植樹的效率。

他像熟悉自己的家一樣熟悉福民經營所的每一塊林地,像疼愛自己的兒女一樣心疼每一棵小樹。但在利益、名譽和地位面前,孫海軍卻選擇了平淡,把保護森林資源,留下一片青山作為自己畢生的追求。走進他的家,三十多平方米的房子裡,沒有一件像樣的家具,最值錢的是上級領導慰問他時送來的一臺29寸彩電。為了實現他的綠色夢鄉,他把妻子從城鎮帶到山溝裡,一呆就是幾十年;他無暇顧及兩個孩子,他們從初中畢業就參加了林業生產勞動。昇遷是許多人夢寐以求的,而他卻多次拒絕。1983年,組織上要提拔他擔任林業局副局長,他聽說後找到組織誠懇地說:『林業局缺的不是副局長,而是後備資源。還是讓我領著大伙去造林吧!』1989年6月,組織准備提拔他到一個大林場擔任場長,但他還是放心不下福民經營所那剛剛有點規模的人工林,在那乾了幾個月就找到領導要求回到福民。當初和他一起分來的大學同學先後走了八人,可他就是不走,把根深深地紮在小興安嶺的大山上。

我被他的精神感動了,寫出通訊《千裡興安播綠人——記全國勞動模范孫海軍》,收入我在黑龍江人民出版社出版的人物特寫集《高山莽莽》。

我在華青這個藝術形象上,已經看到孫海軍的影子,聽到孫海軍在小興安嶺林海濤聲中莊嚴的誓言:獻身林業是我無悔的選擇,綠一片青山是我不倦的追求。

劇中還有許許多多的藝術形象都集萃了現實生活中東北林區人的優秀品質,讓我看了都會在記憶裡尋找到那些鮮活的人物,馬永祥的妻子讓我想到馬永順的妻子王繼榮老人,馬永祥的小兒子馬保峰讓我想到了馬永順的兒子馬青春……

『咱的林子咱的山,咱的頭頂是藍藍的天……』 『咱們工人哼哈嘿,有力量哼哈嘿……』

在《青山不墨》的歌聲裡,我看到裡面那每一個藝術形象,都閃耀著伊春林區乃至東北林區人一腔赤誠,不負青山,『紮根莽莽林海,無懼艱難挑戰』的精神光芒。

作者簡介:

王宏波 中國作家協會會員高級編輯 黑龍江林業報社原社長總編輯