東北網4月27日訊(記者 王亮)今年,黑龍江省擴種大豆1000萬畝以上、產量增加26億斤以上,大豆面積增加勢必會減少高產作物玉米或水稻種植面積。黑龍江為何在國家下達黑龍江擴種900萬畝的基礎上,自我加壓。這背後不光是『龍江擔當』,也是『寒地黑土』帶給我們的底氣。

在毫不動搖抓好糧食生產的同時,如何守好『耕地中的大熊貓』?記者專訪黑龍江省黑土保護利用研究院院長劉傑。他表示,黑龍江省糧食總產連續十二年位居全國第一,近四年均穩定在1500億斤以上,2021年達到1573.5億斤,創歷史新高。其中,重要原因就是黑龍江省以黑土為主的耕地生產潛力最大、產能最穩。他建議,穩糧保供要向中低產田聚力發力。

挖掘潛力:中低產田改良是『良方』

如何保持糧食總產穩定在高位成為黑龍江省農業主管部門、農業生產者和科技工作者必須深入研究和解決的一個課題。這其中,黑土地保護工作更為重要。

白漿土心土培肥作業。

『截至2021年,全省建成高產穩產標准農田佔耕地總面積的33.9%,仍有近7成的耕地處於中低產水平。』劉傑表示,中低產田改良是黑土保護工作的難點、痛點和堵點,也是未來全省保證糧食產量穩定在高位的潛力所在和最有效途徑。按照改良1億畝中低產田、畝增產糧食150斤保守估算,每年可增加150億斤糧食產能,相當於在現有糧食產能基礎上再提高10%。

技術成熟:改良難度大、潛力更大

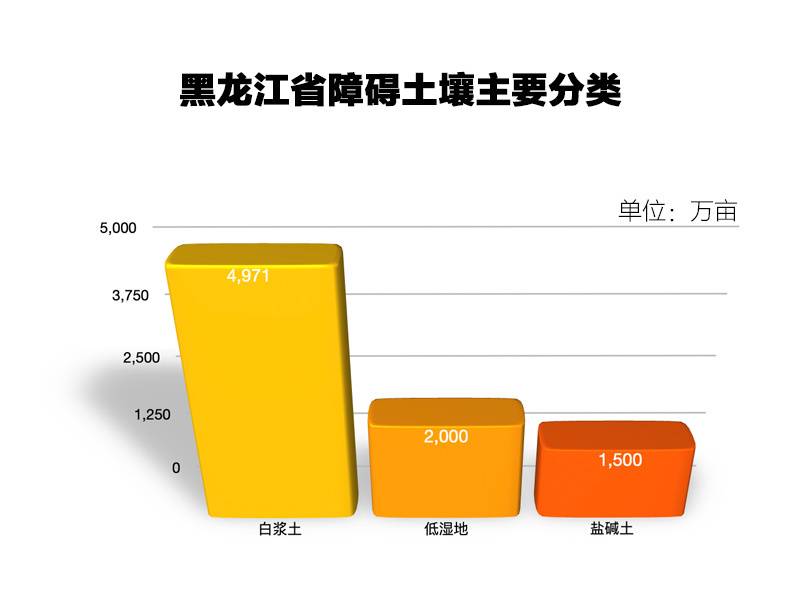

中低產田產生的原因有什麼?劉傑告訴記者,在人為因素上,人們開發利用土地過程中采取的農業措施和環境因素不協調造成的,如水土流失、土壤肥力退化、連作障礙、土壤次生鹽漬化和沙化等;在自然因素上,則是如白漿土、低濕地、鹽鹼土和瘠薄土壤等障礙土壤的形成。這類土壤改良難度大,但改良後糧食增產潛力更大。

黑龍江省障礙土壤主要分類。

其中,白漿土是全省面積最大的障礙土壤,面積4971萬畝,其中耕地面積近3000萬畝,70%分布在三江平原。劉傑表示,白漿土耕層淺薄、養分含量低,含堅硬白漿層,作物產量低於正常土壤30%以上,遇到旱澇災害,容易絕產。

據了解,黑龍江省在中低產田改良方面積累了較為豐富的經驗和成熟的技術模式。如針對白漿土,省農科院歷經三代人近50年的刻苦攻關,成功研發了白漿土心土改良培肥綜合技術模式及配套機械,改良前後對比,實現增產21%。

劉傑表示,『十三五』科研成果——白漿土水田秸稈還田循環調氮技術模式,秸稈還田4年後土壤有機碳增加4%,有效孔隙增加15%,10年平均水稻產量增加14%。秸稈還田技術2021年被列為『農業農村部』十大固碳減排技術模式。

推廣建議:資金傾斜、多元化投入

盡管中低產田改良對土壤產能提昇效果顯著,但在實際生產中卻難以推廣。劉傑告訴記者,究其原因主要是投入成本高、投資回收期長、缺乏專用機械等,沒有國家政策和資金支持,農戶或新型農業主體難以承擔;同時,在政策導向、農戶認識方面問題,也要進一步加強推廣和引導。

鑒於當前黑龍江省中低產田現狀和形勢,劉傑給出了建議。

劉傑認為,盡管中低產田單位面積改良成本較高,投資回收周期較長,但是其改良後的效果是穩定的、長效的,要把黑土地保護利用項目和資金向中低產田傾斜;並加強土壤改良創新團隊建設,設立省級改良產業技術創新體系,通過『揭榜掛帥』等方式加大省級中低產田立項支持;中低產田投入巨大,需要多元化投入。因此,迫切需要通過財稅政策創新,形成多元化投入態勢。