最近,黑龍江迎來了一輪寒潮天氣,氣象部門提前發布了寒潮預警,這背後離不開氣象站的數據監測。《新春走基層》,記者走進哈爾濱國家氣象基本站,我們一起看看氣象工作者是如何日復一日堅守在崗位,觀測『天公』心情的。

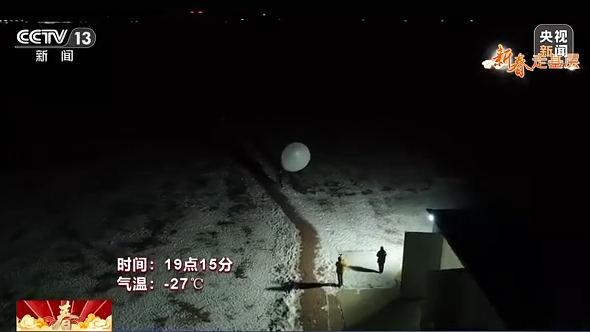

晚上7點15分,室外氣溫降至零下27攝氏度,氣象觀測員孟祥龍聽到放球口令後,將帶有傳感器的氫氣球放飛到空中。

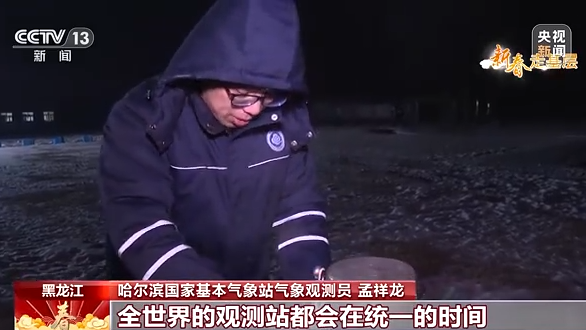

哈爾濱國家基本氣象站氣象觀測員孟祥龍:這兩天,今天風是比較大的,咱們球比較大,風越大越不好拽,尤其雨雪天,道比較滑,有的時候還站不住。氫氣球一拽,你還容易摔倒。

黑龍江全省一共有4個高空和地面相結合的國家基本氣象站,其中,哈爾濱國家基本氣象站的探空觀測次數最多,別的站每天只放兩次氫氣球,這個站每天要放三次,除了晚上7點15分、清晨7點15分外,多了一次凌晨1點15分的放飛任務。一年365天,也就意味著多了365次,且放飛時間必須分秒不差。

哈爾濱國家基本氣象站氣象觀測員孟祥龍:因為我們這個數據要進行全球的交換、國際的共享,所以全世界的觀測站都會在統一的時間把氣球進行釋放,然後進行觀測。最後歸納數據之後,把數據統一上傳,為今後的氣象觀測、天氣預報做准確有效的數據收集。

從氫氣球昇空開始,觀測員就要在電腦前持續關注雷達跟蹤的情況,確保順利接收氣球上傳感器的數據,測定3萬米以下高空的濕度、風向、氣壓等氣象數據,觀測員將數據采集、整理後上傳到中國氣象局。

除了探空觀測,氣象站的另一個主要工作是地面觀測,通過各種儀器24小時不間斷地監測、記錄降水量、凍土深度等各類氣象數據。這天晚上,地面監測的風力數據突然顯示為零,孟祥龍和同事田雨佳准備到室外的風塔上去看看。

風塔高10.5米,人活動的空間非常狹小,孟祥龍的身材不合適,只能讓又瘦又靈活的田雨佳爬上去。漆黑空曠的觀測場風聲呼嘯,只有這處光在向上攀爬。

哈爾濱國家基本氣象站氣象觀測員田雨佳:溫度低,上面有冰,一融化,風杯就被凍死了。首先要轉,另外它要靈敏,就是轉得要非常順滑,整個塔都晃,越往上越能感覺到晃。

天亮了,我們終於看清了這座位於哈爾濱呼蘭區的小樓,冬日裡的觀測站顯得寂靜肅穆,大大小小的觀測設備在廣闊的雪地中並不起眼,但它們卻與觀測員的工作生活密不可分。

哈爾濱國家基本氣象站氣象觀測員孟祥龍:可能值班起來感覺有點枯燥,就是天天乾活,基本上差不多的,但是現在感覺就像生活的一部分了。

哈爾濱呼蘭氣象局副局長郭翔宇:當時就叫西南角一座樓,一個小伙仨老頭兒,就四個人。

現在氣象觀測越發智能化、精細化,對觀測員們的要求更高,4個人就不夠用了。比如,過去按照探空觀測和地面觀測劃分,現在卻要兩種觀測都會。以他們站為例,探空觀測和地面觀測有30多個項目的數據傳輸,每分鍾都在更新,上傳相關資料,如果一小時有60個數據,30個觀測項目就是1800個數據,且地面觀測是24小時不間斷作業的。

去年(2022年),站裡陸續來了四位新同事,雖然他們都是氣象相關專業畢業的,但現實和理論的差距還是給了他們當頭一棒。最大的挑戰就是凌晨的放球工作。

哈爾濱國家基本氣象站氣象觀測員周正:我一般都會用手表定一個鬧鍾,手機定兩個鬧鍾,之後開一個小夜燈再睡覺,我就怕半夜起不來。睡覺之前還要默念12點半要起來。

這個春節,站裡從過去的4個人團圓變成了8個人,一大早,他們就開始忙活起來,包餃子、掛燈籠、貼福字。

哈爾濱國家基本氣象站氣象觀測員潘明溪:氣象局天氣預報只是一部分工作,更大部分的工作是這些基礎類的觀測項目,就是我們身上是擔負一些責任的,這個工作需要有人一直來做,而且需要有人把它越做越好,可能就是大家說的傳承。