黑龍江不僅是大糧倉,也是我國重要的工業基地。但隨著時代的發展,老工業基地遇到了瓶頸,產業結構偏重、民營經濟偏弱、創新人纔偏少,『三偏問題』讓不少國企大廠面臨危機。

怎樣擺脫危機、重現輝煌?答案就在深化改革。通過改革,持續增強國有企業核心功能和競爭力,讓老工業基地重新煥發新活力,同時不斷突破關鍵核心技術,將國之重器牢牢掌握在自己手中。

走進中國制造業的『第一重地』

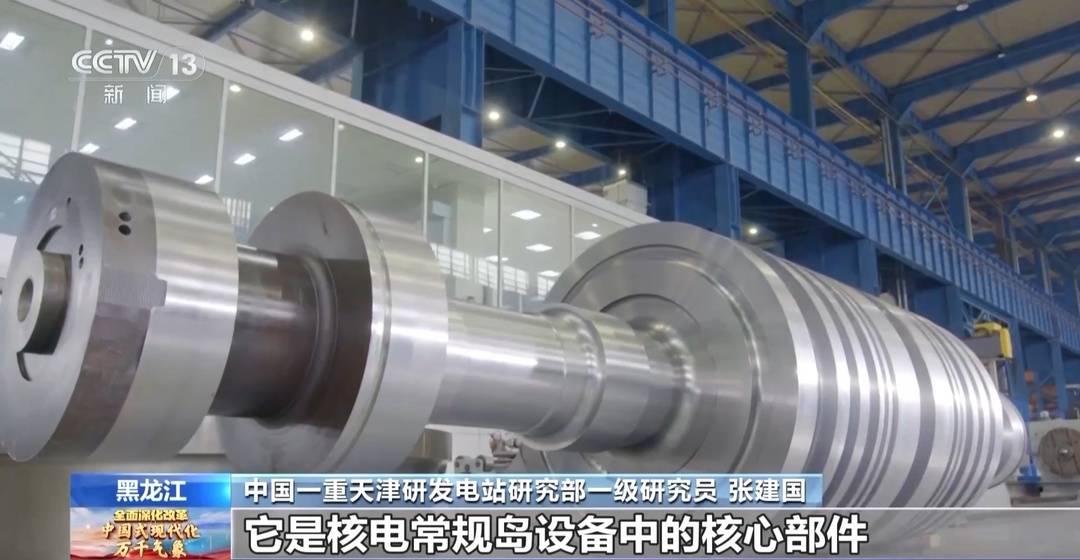

總臺記者魏雯雯:鍛造大國重器,我們先來被譽為『中國制造業的第一重地』中國一重,在我身後熱浪滾滾,現在正在鍛造的是目前國內最重的毛坯鋼錠,它的重量達到600噸級,接近鍛件制造極限,在經過冶煉、鍛造、鍛後熱處理等十多道工序後,這個鋼錠就會變成231噸的常規島整鍛轉子,它將用於白龍核電項目的建設。

中國一重天津研發電站研究部一級研究員張建國:它是核電常規島設備中的核心部件,整體鍛造,沒有焊縫,它的內部要求,打個比方,相當於我們在一個100平方米的房子中充滿面粉,但是不允許存在米粒大小的雜質,現在世界僅有幾個國家可以進行生產,我們經過技術攻關,掌握了這個核心制造技術,單支轉子可以節約外匯成本50%以上。

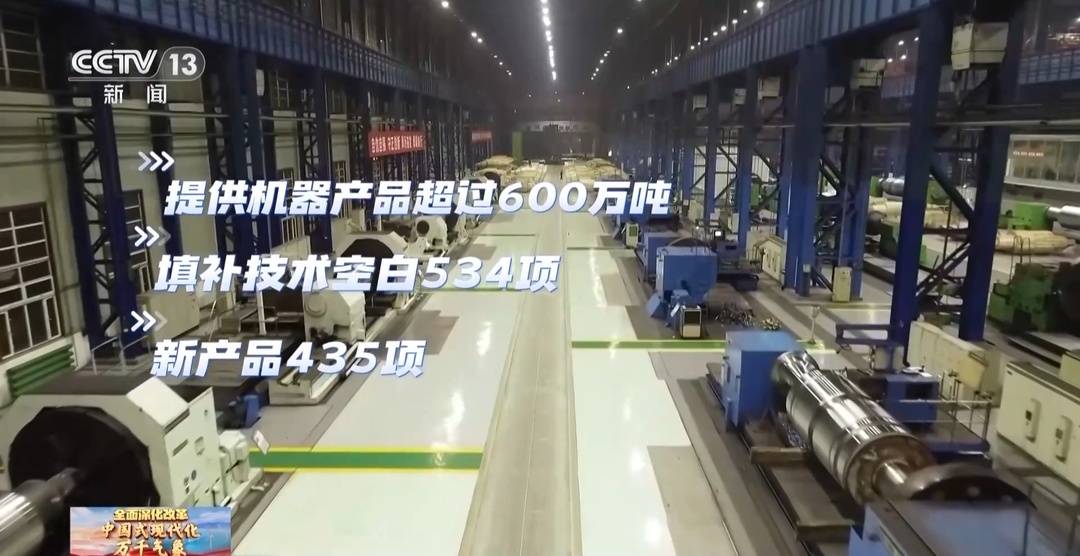

總臺記者魏雯雯:『關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的』,中國一重,始終致力於解決重大裝備『有無』問題、突破核心技術『卡脖子』難題、深化改革探索構建科學創新體系,已經累計開發研制出新產品435項,填補國內工業產品技術空白534項,為各行業提供機器產品超過600萬噸,從根本上保障了國家國防安全、科技安全、產業安全和經濟安全。

探訪國內大型水電機組『航母』

總臺記者魏雯雯:大國重器,說完重,我們再來說說大!在哈電集團電機公司水電分廠有個大家伙,它是我國單機容量最大的天臺抽水蓄能電站的球閥,它剛剛一次性通過球閥強度、密封動作試驗,接下來就要被運往水電站的建設現場。球閥相當於水電站的『水龍頭』,也是水電站的關鍵核心部件,它的制造質量關系到電站的整體運行安全。

哈電集團電機公司智能制造工藝部副經理楊思晉:為了保證球閥在帶水情況下頻繁開關,和關閉狀態下『零滲漏』,整個球閥的上下游和活門,加工精度達到0.05mm,也就是說,如此龐然大物關鍵加工精度小於一根頭發絲的直徑。

總臺記者魏雯雯:哈電集團是我國建設最早的發電設備研究制造基地,截至目前累計生產發電設備超過5億千瓦,創造了280餘項『共和國第一』,產品裝備了海內外800餘座大中型電站;白鶴灘等國內大型水電機組的一半以上,都出自哈電之手,可謂妥妥的中國制造『國家隊』。

大慶油田打開油井的『高端武器』

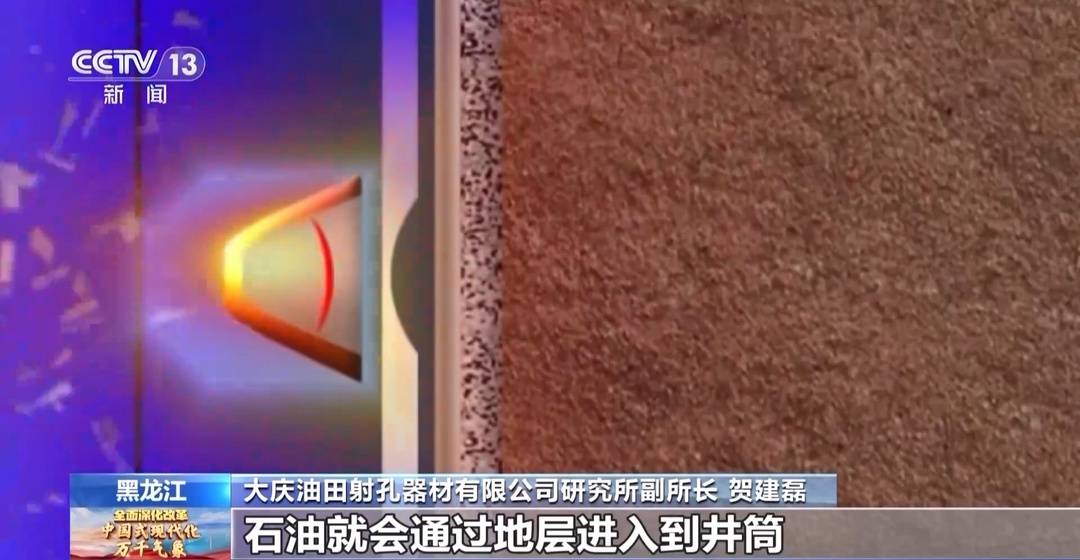

總臺記者魏雯雯:在我國陸上最大油田大慶油田,也有保持旺盛生命力的『秘密武器』。在大慶油田射孔彈研發制造基地,射孔彈是打開油井的『金鑰匙』,如果沒有射孔彈是無法完成地下油氣開采的。

大慶油田射孔器材有限公司研究所副所長賀建磊:射孔彈引爆後,就像火車頭帶著一列列火車,高速地衝擊地層,這樣就會在地層和井筒之間形成這樣射孔孔道,石油就會通過地層進入到井筒,被開采出來。

總臺記者魏雯雯:射孔彈的穿深深度每增加100毫米,就可以為油井的產量提高4%,在十年前,國際上射孔彈的穿深深度是1414毫米,而我國的穿深深度只有1100毫米,近些年通過科研人員的不斷攻關和創新,目前已經研發出了新型射孔彈,它的穿深深度達到了2593.6mm,創造了世界的穿深紀錄。

總臺記者魏雯雯:科技賦能,讓老油田持續煥發活力。大慶油田堅持『應用一代、研發一代、儲備一代』的科技創新理念,創造了具有自主知識產權的三次采油技術領跑世界,多年來累計取得科技成果11000餘項,為大慶油田累計產油25億噸,為高含水後期仍能年產油4000萬噸以上提供了有力保障。